|

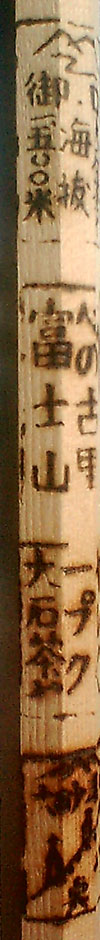

08.28 07:30 富士山頂 久須志神社(標高3,720m)ご来迎を拝んでから、とにかく風を避けよう、と山頂の山小屋「扇屋」で食事兼休憩する。とにかく人、人、人でごったがえす山小屋は、どの店も中に入るのすら一苦労。豚丼とお汁粉というすさまじい組み合わせを注文した(笑)だって豚汁が売り切れていたんだもん(^^; とにかく冷え切った体を暖めたかった。冬用のグローブを準備していたにも関わらず、ずっと軍手でいたせいで、指が痛みを訴えている。お汁粉のおわんを両手に持ってしばらく暖める。これでだいぶ回復したけど、全ての指の芯にうずくような冷たさが残った。体感温度は間違いなく氷点下…汗で濡れた軍手でいていいわけがない。とりあえず軍手を乾いたものに換えた。暖かい物を食べたおかげで、少し復活。眠気も復活(笑)久須志神社の風のあまりあたらない所を見つけて座り込み、黄色いツェルトを出して頭からかぶる。とても薄い一枚の布が風を完全に断ち切り、その色で太陽の熱を吸収して中を暖めてくれる。昔やった雪上ビバークの練習で、その効果は確認済みだ。たちまち快適になったツェルトの中で、1時間半ほど眠ることができた。(下山してから調べたら、当日朝5時の富士山頂の気温は約4℃。風の記録はないけれど、砂や小石が飛び、歩くのもやっとという状況から推定すると最低でも15m/sくらいはあった。体感温度はマイナス10℃くらいだったことになる。寒かったハズだ…) 7時前頃目を覚ます。風は相変わらずだが時々息をつき、太陽がだいぶ高くあがって気温も上がった。人の数もたどり着いたころよりは幾分減った。なにより眠ることで少し楽になった。よし、おじょ!出番だぞ!…見渡す限りの雲海を眺めるおじょの姿ををビデオに収め、同行者にも協力してもらっておじょの山頂証拠ビデオを撮る(笑)おっし、それじゃあそろそろ準備して行きますか。 とりあえず富士宮口側の山頂、浅間大社奥宮まで行ってみよう。そこから馬の背を登り切って剣が峰へ行くか、そのまま御殿場口下山道へ入るかは、風次第。久須志神社で山頂奥宮の印を刻んでもらい、さらに頂上山口屋で焼印を押してもらう。山頂まで登り切った証だ !(^o^)! 08:30 富士山頂 浅間大社奥宮(標高3,720m)山頂を巡る「お鉢巡り」の道をちょっとはずれ、大日岳(標高3,735m)のピークを踏む。雲がかかってきて内院(山頂火口)の中を見ることはできなかった。ふたたびお鉢巡りのルートに戻って進む。伊豆岳(標高3,749m)を左に巻くと、その先の成就岳(標高3,733m)との間の「荒巻」と呼ばれるコルに差し掛かる。ここが風の通り道になっていて、雲がすさまじい勢いで西(火口側)から東へ吹き抜けていく。 風が見える。ほとばしる、激流のようだった。 …ここ、越えるのかあ((((((_ _ ;;; 身をかがめて一気に突き抜けようとした。体が風でもっていかれそうになる。成就岳の岩陰になんとか逃げ込み、一息つく。確かこの先はだだっぴろい「東安河原」だよな…そこでも風が強いようなら、剣が峰へと続く「馬の背」を越すのはちょっと止めた方がよかろ。危ない。高度障害でガンガン痛む頭を抱えつつ、同行者とそう話し合った。「東安河原」へ出てみると、やっぱり歩くのもやっと。風にはたかれまくってようやく「銀明水」にたどり着く。御殿場口登山道の頂上、そして下山道の出発点だ。 ここで同行者と相談し、剣が峰をあきらめる。よし、来年は剣が峰まで行こう!ザックを背負い、銀明水に向かうその足を止めて振り返ると…不意に少しだけ雲が切れ、剣が峰と見慣れたレーダードームの無い測候所が姿を見せてくれた。来年は、あそこまで行こう(^^) 08:30。下山開始! |

|

ちょっと脱線。 富士山頂を目指す登山道は、よく知られている五合目から上の道が河口湖・吉田口、須走口、御殿場口、表口(富士宮口)の4つ。富士スバルライン終点五合目からの河口湖口と、富士浅間神社裏手から登る吉田口は六合目で合流し、この道はさらに八合目で須走口と合流する。 10:00 御殿場口七合九勺 赤岩八合館(標高3,290m)御殿場口は登山道と下山道が途中まで同じ道。七合目の分岐までは、下りも登りに劣らず結構しんどい。岩と岩屑の道だ。銀明水の所から、沢より広い…谷のような地形のその道に入ったとたん、風は全く届かなくなった。高く昇りつつある太陽の日差しを痛いほど感じつつ、つづら折れを2つ3つ経ては休み、を登りの時と同じく繰り返す。高度障害が抜けない状態だと、一歩踏みおろすたびに頭もガンガン響く。まあ下るに連れて少しずつ楽になるのがわかっているので…とにかく、降りよう。下りながら周りに目を配る。「赤黒い岩峰」それが富士の地肌だと初めて知ったのは、ここを初めて下った時のこと。この山は、確かに火山なのだ。ふと、火星の探査機が伝えてきた火星表面の画像を思い出す。よく似ている。 標高3,450mの見晴館跡の台地に着く。骨組みと残骸だけになってしまっていて、痛々しいほど。少し道幅が広くなる。09:30、赤岩八合館にたどりつくと、昨晩ここに泊まった団体さんで賑わっていた。腕章に相模原と書かれている。中年から高齢者までいる…リーダーが声を枯らすのは、どこの団体でも変わらないなあ。小屋の前のベンチで休み、防寒装備をザックにしまう。下は宝永山の火口の下側辺りから一面の雲海。大砂走りからの富士稜線の眺めを楽しみにしていたけど、ちょっと無理かなあ。 先に出発した団体さんが、下の山小屋…砂走館を出発するのを見てから、こちらもふたたび下り出す。 11:00 御殿場口七合目 砂走館(標高3,090m)少し狭まった道を、今度は順調に下っていく。七合目の砂走館でまた休憩。宝永火口のちょうど一番上の辺り、火口のすぐ縁に小屋がある。足下に宝永火口、振り仰げば雲も姿を消した富士山頂が「どん!」と青空に向かってそびえ立つ。ちょうど小屋終いの準備で、小屋の荷物をブルドーザーにたくさん積み込んでいた。もう、登山のシーズンも終わりなんだな。山頂はメチャクチャに混んでいたけど、ここはとても静かだ。ビデオを撮り、ロングスパッツを足に着けた。あともう少しで大砂走りに入るのだ!

七合目 砂走館から富士山頂を仰ぐ。山頂へ続く赤錆びた鉄の柵は、冬季に山頂測候所へ所員が登るためのガイドライン。

|

天と地のはざまを駆ける。雲海が、ぐんぐんとせまってくる。これだ、これだ、これだよ!富士山の下りはこうでなくちゃ! |

|

12:20 御殿場口新五合五勺 次郎坊(標高1,900m)宝永火口経由で表口五合目へ下る道との分岐を過ぎてから、雲海の中に突入。ここから道も表情を変え、本当の「大砂走り」となる。 またまた脱線を許してね(笑)ここがなんで「大砂走り」と呼ばれるような道なのか…それは1707年の宝永噴火で積もった噴出物のせい。宝永火口から東〜北東側にかけて大量に降り積もった「スコリア」と呼ばれる黒い火山れき(大きさ64mm以下〜2mm)と火山灰(大きさ2mm以下)、それがこの場所を「大砂走り」にしている。毎年夏、御殿場口で行われる「富士登山駅伝」でこの大砂走りを選手が飛ぶように駆け下りてくる…そして停まれずに大転倒(^^;;; 雲の中は視界が50mあるかないかの「白い闇」状態…間隔を空けて立っている木柱と、道の左の地面沿いに張られたトラロープが頼りだ。さすがに危なくて走れない。と、言うか…足の踏ん張りが傾斜に負けてすでに利かなくなってきてる(^^;;;

さすがに昔のようにはいかないなあ。トレーニング不足を感じるわい。時折現れる木柱を見て、同行者が「これ、なんか怖いよ」と言う。風雨にさらされ、冬は凍り、まるで白骨のようだ。これが雲の中からぼうっ…と亡霊のように現れるからなあ。天気が良ければ、ここの眺めは圧倒的な立体感をもったとっても広い風景で、木柱なんか気にならないんだけど。こんな中を逆に登るのは精神的にめちゃくちゃしんどくてイヤになるよね、と同行者とうなづき合う。今度来る時は、晴れていてほしいな…と思う。 踏ん張りの利かない足腰に時々休んでムチ打ちつつ(いかん、完全にジイ様だ)新五合五勺、次郎坊に着く。ここでまた一休み(笑) 12:45 御殿場口旧二合目 大石茶屋(標高1,500m)到着 次郎坊まで来ればもう降りたも同然の場所、と覚えていた。ところがどっこい(笑)今回ここからが実は一番長く感じた(^^;;;足がガタガタの状態になっているところへ、次郎坊からは砂が浅くなり衝撃がモロに効く。足首の関節なんか壊れるかと思ったくらい。歩きながら多分、顔が苦痛にゆがんでたんじゃなかろか。なにせ後から来た年配者のグループに追い越されたくらいである(爆)。途中、七合目の砂走館から降りてきたブルドーザーが追い越していったが、そのグループのリーダーらしき人がブルを停めてなにか話していた。ひょっとして「乗せていってもらえないか」と交渉していたのかなあ(笑)苦しいのは皆同じだ、と心も力も振り絞る。あともう少しだ。 今回の登山で最後の焼印を押してもらい、大石茶屋のおじさんといろいろ話した。元御殿場市民です、と言うと一気に親しくなった(笑)休んでいるうちに1時のバスに間に合わなくなったので、しばらく待つかと思ったら…おじさんが「4人いればタクシーのほうがバスより少しだけ安くなるよ。御殿場駅まで行く他の人を探してやるよ」…へ?いいんですか?「まかせろ!」と、言うが早いかおじさんはあっという間に御殿場へ行く2人組の人を見つけてタクシーを呼んでくれた。ありがとうございます〜(^^)タクシーが来るまで足をじっくりと休める。13:40になったのを見て、腰をあげた。 さあて…行きますか、新五合目へ。…ほんの4〜5分の下りだけれども、この間に色々考えた。この次までにはどんなトレーニングをしようか、来年はここをこうしたら、重すぎた装備は…ザックザックと地を踏みしめながら、ふたたび金剛杖を勢いよく突いて下っていく。ゴールの新五合目は、雲の中にあった。 13:45 御殿場口新五合目 (標高1,440m)到着!

|